「おいしさ」を左右する、香りの広がり方を解明。

- この記事をシェアする

進化するニーズに応えていくために

-現在のお仕事や研究内容について教えてください。

弊社で販売している食品の風味について、分析センターで研究開発を行っています。風味、英語でいう「フレーバー」を人が感じるときは、香りが7~8割寄与しているといわれています。私たちはスパイスに特化した会社ということもあり、おいしさのための香りの研究には非常に力を入れています。最近では一般家庭の調理にスパイスが使われることも珍しくなくなり、お客さまのニーズもどんどん進化・深化しています。レトルトカレーの分野でも挽きたてのスパイスの香りが楽しめるような、本格志向の製品が求められるようになってきました。私たちメーカーのミッションは、求められるものを適正な価格で、安定的に供給すること。手軽に挽きたてのスパイスの香りが楽しめる製品をつくりだすには、まずは人が“挽きたての香りそのもの”を感じるときのメカニズムを解明しなければなりません。現在、その研究開発を進めています。

データが示す風味と、人が感じる

風味とのわずかな違いに着目

-具体的にはどのように研究開発を進められているのでしょうか?

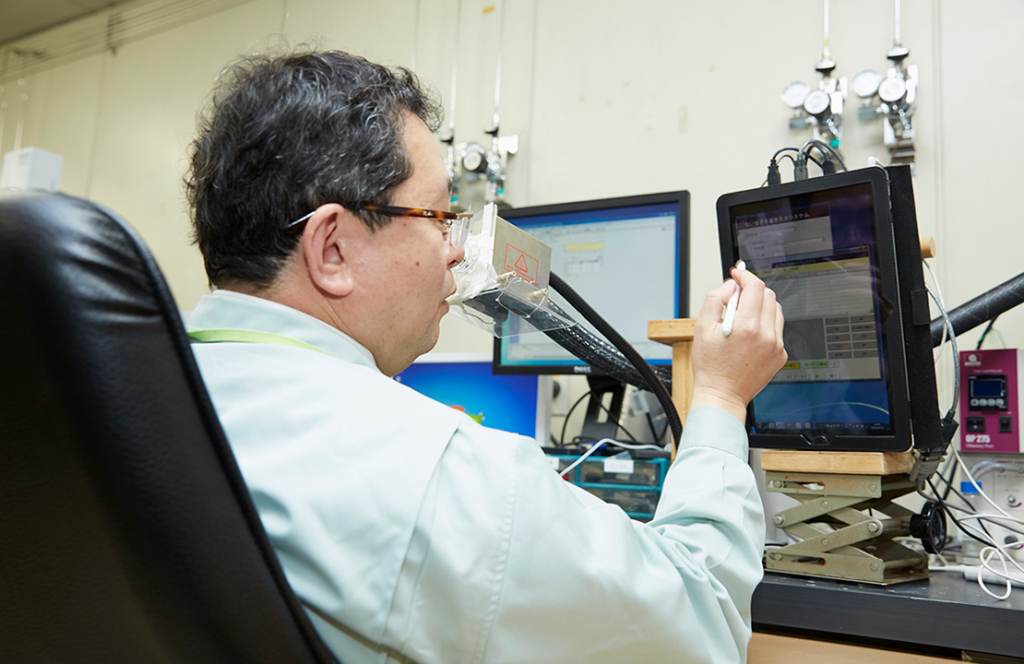

香りが放出される強さや広がるさまをフレーバーリリースといい、食品のおいしさを科学的に探求する目的で近年研究が進められています。これまでは香りが放出された“ある時点”での観測(定点観測)しか行われていませんでしたが、私たちはそれを連続して観察できる手法を開発したのです。発想の発端は、私が製品開発の部署にいたときの経験からきています。製品の試作品を分析するたび、導き出されたデータが示す風味と、自分の舌や鼻で感じる風味とではわずかな違いがあると感じていました。最終的には人間の感覚で調節していたのですが、データが導き出す風味と実際に人が感じる風味の間には、数値で埋まらない“感覚の領域”があると常々思っていたのです。それを可視化したいという思いが、フレーバーリリースの観測方法を見直すことに繋がりました。

-「“感覚の領域”を可視化する」とはどのようなことですか。

また、それが挽きたてのスパイスの香りを感じるメカニズムの解明にどのように役立ちましたか?

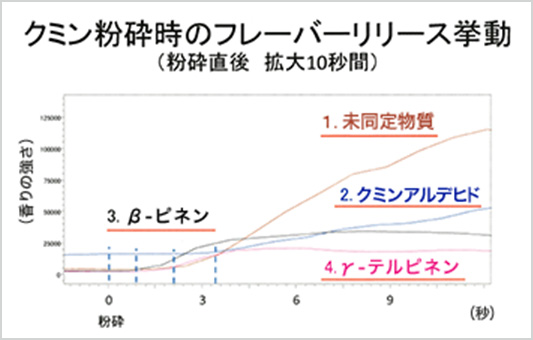

例えばチョコレートを食べると、口の中で溶けていくにつれてだんだんと味、風味が変わっていきますよね。つまり、時間の経過と口内環境の変化がフレーバー(風味)の認識に関係しているのです。ある時点(定点)での香りの成分バランスや質量が風味を決定づける訳ではなく、それらがどのように変化していくかを同時に見ることで、人間が風味を感じる状態をシミュレートでき、“感覚の領域”に近づくことができると分かったのです。

香り立ちを“点”ではなく“線(カーブ)”で捉えることが重要、という手がかりを得たあと、いよいよ“挽きたての香り”のカーブを観測するためのシステム設計に取りかかりました。代表的なスパイスであるクミンシードを用いた手作りの試作機を装置会社に持ち込み、クミンシードを粉砕した直後の最大10秒間でフレーバーリリースの挙動が観測できる装置の開発に成功しました。ここで見えてきたクミンシードの香り立ちのカーブが、挽きたてのスパイスの香りをつくる出発点となります。まだまだ遠い道のりですが、挽き立てのスパイスの香りの再現に一歩近づいたかな、と思っています。

予想外のデータにこそ、

新しい「おいしさ」のヒントがある

-やりがいや、研究への向き合い方などについてお聞かせください。

食品メーカーの研究者として、人の感覚に寄り添い、理解するためのシステムを考えること、それを用いてより「おいしい」と感じていただける製品をつくり出すことによろこびを感じます。人の感覚に近づけば近づくほど、数値で割り出せない部分が残りますが、そこが研究の面白いところです。私が農学部出身で生き物を相手にしていたことも影響しているかもしれませんが、計算通りにいかなくても当たり前、予想外のデータが出たときほどそこに新しい発見があると思えるのです。数値(データ)と感覚、両方の視点をバランスよく持つことで、分析結果から見えてくる世界は広がります。

これからも、なかなか思い通りにいかないこうした研究を面白がってくれる仲間と一緒に、新しい「おいしさ」の発見のためにチャレンジしていきたいですね。

※取材当時の情報です